カナダで生活していると、物価の高さに驚くことが多いですよね。

特に留学生や新しい環境に慣れていない方にとって、日常の買い物での節約方法は大きな悩み。

「どうやって少しでも安く買い物できるのか?」「お得に買うためのコツや裏技は?」と疑問を持つ方も多いはずです。

この記事では、カナダ歴19年の私が実践しているカナダで賢く買い物して節約するための具体的なコツを紹介します。

今日から実践できる方法が満載です。お得な買い物の秘密を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

Price Matchできる店を利用する

Price Match(価格マッチ)とは、同じ商品が競合店で安く売られていた場合、その価格に合わせてくれるサービスです。

例えば「Real Canadian Superstore」では、同じ地域の競合店のチラシ価格に合わせて(Match)くれます。

お気に入りの店で便利に買い物を続けながら、他店のセール価格を活用できます。

Price Adjustmentできる店を利用する

Price Adjustment(価格調整)もお得な買い物術です。

購入後に、その商品が一定期間内に値下げされた場合、差額を返金してもらえる仕組みです。

例えば、大手スーパーやデパートでは、30日以内に同じ商品が安くなった場合に返金してくれることが多いです。

Price Adjustmentを利用すれば、買った数日後にセールが始ったとしても損をせずに済みますね。

ただし、価格調整は「元の購入価格に基づくもの」なため、クリアランス商品などには適用されないことが多いです。

事前に、店舗ごとのポリシーをしっかり確認しておくと良いでしょう。

楽天カナダ(Rakuten.ca)経由で買い物する

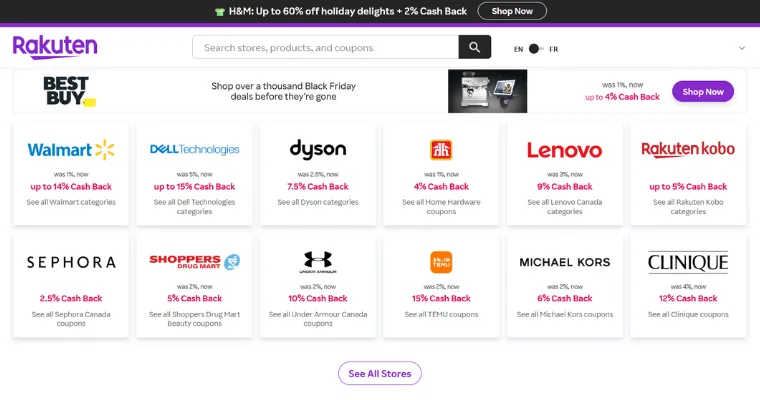

楽天カナダを使ってオンラインショッピングをすることで、買い物のたびにキャッシュバックを受け取れます。

さらに、楽天カナダはセール時期(ブラックフライデーやボクシングデー)には、通常の倍以上にキャッシュバックをアップすることも!

▽2023年ブラックフライデー時期のRakuten.caでは、Walmartで最高14%キャッシュバックでした。

楽天カナダを経由するだけなので簡単です、ぜひ試してみてください。

返品・交換しやすい店で購入する

カナダでの返品や交換条件は店ごとに異なり、非常に寛大な店舗もあれば、厳しい条件を設けているところもあります。

例えば、Costcoは、返品にとても寛容で、ほとんどの商品を無条件で返品することができます。

他の店舗でも商品が未使用で、パッケージが買った時の状態なら、30日以内であれば返金されることが一般的です。

お店と値段交渉してみる

ちょっと勇気がいりますが、商品購入時に値段交渉することで、値引きや特典を得られることがあります。

特に、個人経営の小規模な店や、セール中の在庫処分商品に対しては、マネージャーが価格を調整してくれる可能性が高いです。

例えば、家電量販店や家具店では、交渉することで配送料が無料になったり、追加で割引してもらえるかもしれません。

欲しい商品にキズや汚れがある場合、ダメ元で値切ってみましょう。

よく利用する店のクレジットカードを作る

よく利用する店で、専用のクレジットカードを作ることで、ポイントやキャッシュバックなどの特典を最大限に活用できます。

例えば、「Walmart」「Canadian Tire」また「Loblaws」などの大手ストアでは、自社クレジットカードを発行しており、そのカードを使うことでポイントがたまりやすくなります。

日常的に使う店舗やオンラインショップで多くのポイントがたまるクレジットカードを選ぶことで、効率よく節約できます。

さらに、入会キャンペーン時期にはボーナスポイントが付与されるので、これらを活用するとさらにお得です。

プライベートブランドを利用する

大手ストアの独自商品は、有名ブランド商品と比べて2~3割安いことが多いです。

価格以外に大きな違いがない場合、代替品としてプライベートブランドも検討してみましょう。

カナダで買えるストアブランド例

- Loblaw → President’s Choice・No Name

- Safeway → Compliments

- Save on Foods → Western Family

- Walmart → Great Value・Parent’s Choice・George・Equate

- Whole Foods Market → 365

また、Amazonブランドの「Amazon Basics」や「Amazon Essentials」ではシンプルで実用的な商品がお手頃な値段で買えるのでおすすめ。

クーポン・プロモコードを利用する

うっかり見落としがちですが、スーパーの店内はクーポン天国です。

必ずしも商品の前にクーポンがあるとは限りません。店の入り口や関連商品の売り場など、意外なところに置かれています。

レジの人に必ずクーポンを渡しましょう。商品購入後にクーポン割引はできないので、最初に渡すといいですよ。

ネットで買い物する時も、「○○(ショップ名)promo code」で検索してみると、いくつかヒットするので試してください。(古いプロモコードで使えないことも多いです…)

▽カナダで使えるクーポンや紹介コードの記事はこちら

よく買う商品は定期購入を申し込む

食品や日用品の定期購入といえば、AmazonやWalmartが有名です。

「また買うの忘れちゃった!」ということの多い方に最適なサービスです。定期購入を申し込むと定価よりも5%~最大15%安く買えるのも魅力。

洗剤・ドッグフード・トイレットペーパーなどの重くかさばる商品、おむつ・ミルクなどのベイビー用品はとくにおすすめです。

Amazonカナダの定期購入「Subscribe&Save」を見てみる ≫

季節商品はシーズン終了後に買う

毎年ある行事の関連商品は、その時期が過ぎてからセール品を買うのがお得です。

たとえば、クリスマス後はクリスマスライト、クリスマスツリー、クリスマス小物、チョコレート、グリーティングカードなどがめちゃくちゃ安くなります。

他にも、キャンプやBBQ関連商品のセールは8月下旬~9月、スノーブーツや厚手ジャケットなどは1月~2月にクリアランスで大幅値下げされます。

季節アイテムは1度買ったら、長い間使えるのがうれしいですね。

知っとこ!カナダの年中行事・イベント

- Valentine’s Day バレンタインデー

- St. Patrick’s Day セントパトリックス・デー

- Canada Day カナダデー

- Good Friday/Easter Monday グッドフライデー/イースターマンデー

- Thanksgiving Day サンクスギビングデー

- Halloween ハロウィン

- Christmas Day クリスマス

そのほかの節約アイデア

続いて、そのほかの節約につながるアイデアを見ていきます。

空きカンや空きビンを換金する

カナダで牛乳パック、缶入りの飲料、ペットボトル商品を買うと、預り金(Deposit)10セントをレジで支払います。

そして、その預り金は空き容器を返却すると、換金(Refund)されます。資源リサイクルを促進する制度なんですが、換金しないと払い損になります。

ちなみに、BC州ではスーパーやReturn-Itというリサイクリングセンターで換金できます。キレイに洗って持っていきましょう。

個人商店・地場スーパーで野菜や果物を買う

チラシを出さないような個人商店、Farmer’s Market、地場スーパーへも時どき行ってみましょう。

小さなお店の方が大手スーパーより野菜・果物が安いことが結構多いです。多分独自の購入ルートがあるのでしょう。

私は、バンクーバーに住んでいるので、「Local」「BC grown」と書いてあるとつい買っちゃいます。

不用品を売って資金調達する

環境問題への意識が高いカナダでは、不用品は売ったり、リサイクルしたりするのが一般的です。

よく知られているのが、Facebook Marketplace や Kijiji などです。日本のメルカリ的なサイトで人気があります。

まずは、あなたが売りたい商品の写真と希望価格を載せて、購入希望者からメッセージが来たら、最終的な値段や受け渡し場所を決めます。

買い手も売り手も基本的に地元の人なので、商品引き渡しまでがスピーディです。

私自身、いらなくなったベビー用品をすべて売ったら、200ドルくらいになりました。

ワーホリの方や留学生は利用してみましょう。

学割を最大限に活用する

カレッジや大学へ通う学生であれば、カナダには割引サービスが豊富に用意されているので、これらを活用することで大きく節約できます。

たとえば、SPC (Student Price Card) に登録すれば、多くの有名ブランドや店舗での割引を受けられます。

具体的には、H&M、ALDO、adidas などの洋服ブランドだけでなく、レストランでも学生向けの特典を提供する店舗が多数あります。

また、Amazonカナダの学生向けプライム「Prime Student」は無料体験が6か月、年会費$49.00または月会費$4.99とかなりお得。

学生証を持ってる方は、有効利用しないともったいないです。

まとめ:上手に節約して物価上昇を乗り越えましょう!

今回はカナダ生活で実践できる買い物のコツ14選をお伝えしました。

節約生活は頑張りすぎるとストレスになるので、できるところからコツコツとやっていきましょう。